[朱房の十手]

2018年3月31日 18:00

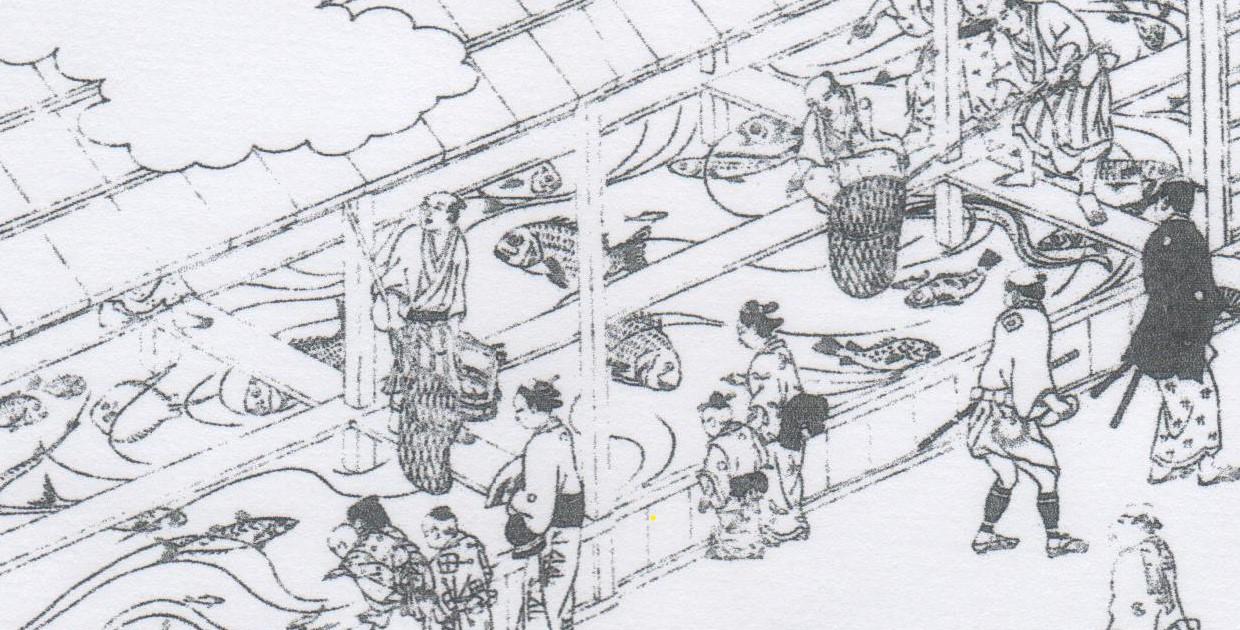

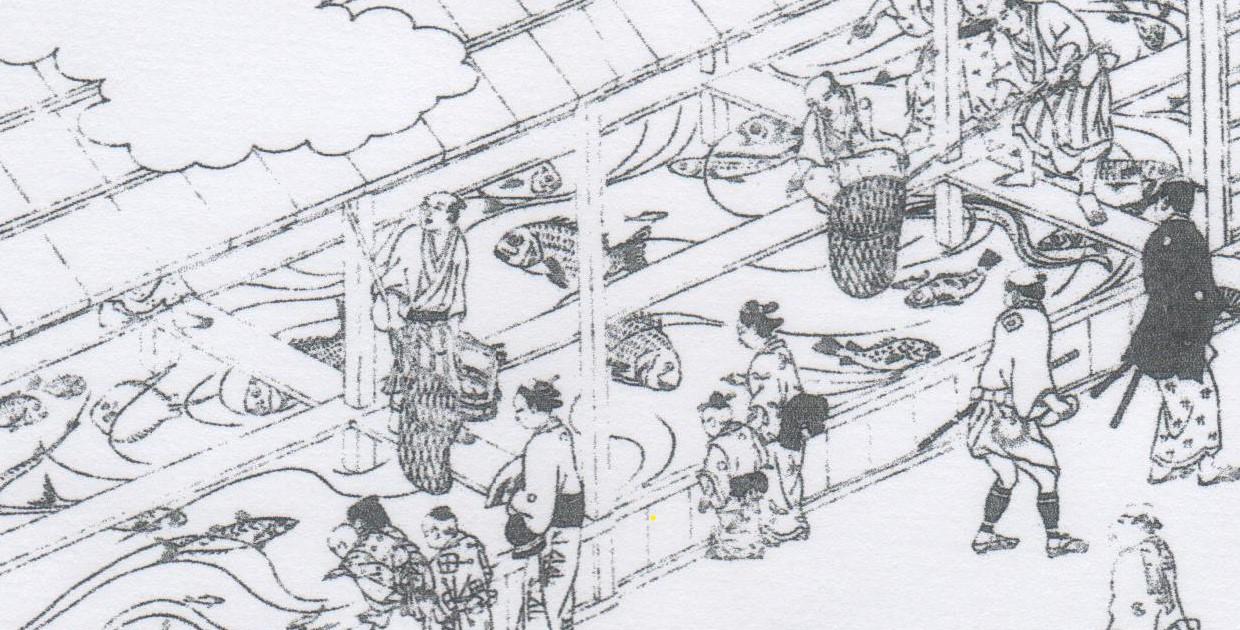

江戸時代 生簀の様子

江戸時代 生簀の様子

料理屋のようです。 全て 下ろしたてになるわけです。

新鮮その物 旨ソー⁉

これなら冷蔵庫の心配無用!

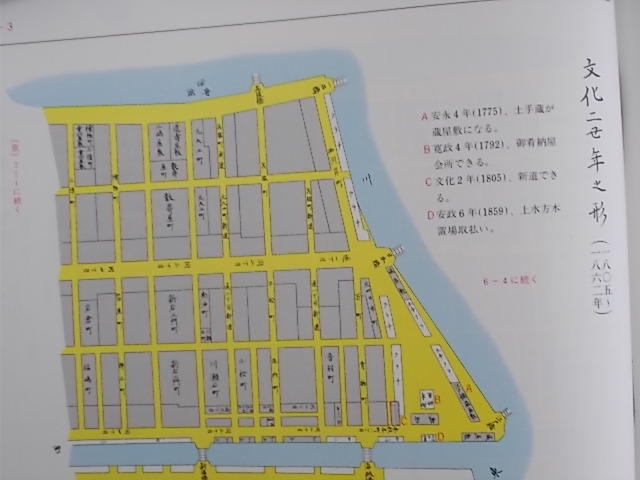

江戸橋は今の場所より100メートルほど下流に架けられていました。拡大図 (赤で囲み) 日本橋 江戸橋が判ります。間にある(青の囲み)江戸幕府魚類御用屋敷(生簀)です。お祝い事に備えていたものと思われます。海水の交換 さぞかし大変だったのでは⁉

日本橋郵便局辺りになります。

(江戸時代)日本橋から江戸橋辺りの地図

(江戸時代)日本橋から江戸橋辺りの地図

[朱房の十手]

2018年3月15日 09:00

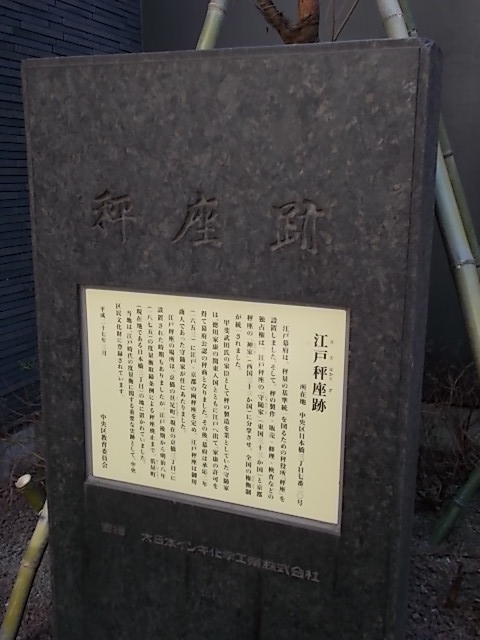

江戸秤座跡

江戸秤座跡

秤座は江戸幕府により秤の基準を統一するために創った事業所です。

承応2年(1653)から明治8年(1875)まで続きました。江戸は守随家、京都は神家によって製造、頒布、修理が行われ、守随家は東国33ヵ国を受け持ちました。

東国では、守随秤座以外の秤を使用することも、製造することも、守随姓を名乗ることもできませんでした。それほど幕府に保護されていました。

明暦の大火(1657年)が起こり10万人もの方々が亡くなり、江戸城の天守閣も焼失する大惨事がありました。守随秤座工場も焼失しましたし、材料の木も焼失しました。その中で対応できない程の注文が殺到したことでしょう。守随家では、火災に備えて材料の木(十分に乾燥させて歪みや変形せぬ木)を江戸郊外に備蓄していたそうです。備えあれば患いなしですね。

日本橋高島屋のすぐそばです。お買いもついでにお立ちよりください。

[朱房の十手]

2018年3月13日 12:00

写真(桂川屋敷)は、区教育委員会設置 史跡案内板(築地7丁目十番地)

桂川家は享保年間(1716-1736)ごろから築地に居を構えていました。

桂川家は享保年間(1716-1736)ごろから築地に居を構えていました。

和欄外科医の奥医者として名を馳せ、登城のさいは11名の供を従え、旗本も道を譲るほどでした。

明治維新の前(1863)に築地で大火があり桂川家の向いから出火、類焼は免れたものの火災の直後に「柳生対馬守」の屋敷を譲り受け転居しました。

面積は1200坪余りあり、広い庭がありました.。明石堀(あかつき公園)を挟んで、中津藩 奥平家の屋敷があり、福沢諭吉が蘭学を教えていました。

(「名残りのゆめ」 甫周 長女 みね追憶談 より)

[朱房の十手]

2018年3月 9日 12:00

明治天皇皇后両陛下は、

明治天皇皇后両陛下は、

明治8年4月4日 水戸藩下屋敷(現在 向島 隅田公園)でのお花見の際に、お茶うけとしてアンパンを召し上がりました。

大変お気に召されたそうです。

段取りをつけたのが、

剣・書の達人 侍従の 山岡鉄舟です。

左の写真の書き文字 店名を書かれました。

残念ながらオリジナルは関東大震災の際 焼失したそうです。

銀ブラの際によくよくご覧になっては如何ですか。素晴らしく見事な文字です

江戸時代 生簀の様子

江戸時代 生簀の様子

(江戸時代)日本橋から江戸橋辺りの地図

(江戸時代)日本橋から江戸橋辺りの地図