[さとけん]

2014年11月30日 14:00

過日、浜町公園付近を散歩しました。天気が良く、夕方の柔らかい日差しにイチョウが映えていました。

黄色というより、金色で、何かいいとこがありそうな気がして、思わずカメラに収めました。

[サム]

2014年11月29日 09:00

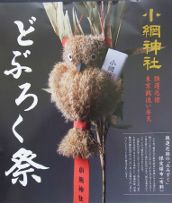

11月28日は、小網神社「どぶろく祭」。

11月28日は、小網神社「どぶろく祭」。

五穀豊穣を感謝する「新嘗祭」で供え物のにごり酒「どぶろく」を参拝者に振舞ったことが起こりとされる。

新嘗祭は通常11月23日に行なわれるが、同地域は休日の人口が減るため、例年11月28日(日曜の場合は29日、土曜の場合は27日)に開催されていると云う。

当日は、当神社の御利益に因んだ日本酒「強運」の一合瓶、強運厄除の「みみずく」が限定頒布されるため、この日も朝早くから長い列。

「みみずく」は、11月のどぶろく祭に因み、秋の七草を代表する「すすき」を素材にし、強運厄除・営業繁栄の御利益が自らの「み」(身)と家族の「み」(身)に「つく」ということから授与されている由。

どぶろくは朝9時から夕方まで参拝者に振舞われる。

(大中小、容量の異なる3種類の紙コップが用意されている)

12時から祭礼の後、国指定無形民俗文化財「里神楽舞」が神前で奉納される。

小網神社は文正元年(1466年)に鎮座され、来る平成28年に550年を迎えるとされる。

この佳節を奉祝し、昨年より順次境内整備が行なわれている。

平成25年には授与所の移設、「銭洗いの井」の移築。

今後社殿及び神楽殿の屋根銅板葺き替え工事が予定されていると聞く。

[与太朗]

2014年11月28日 14:00

人が 詩人として生涯ををはるためには

人が 詩人として生涯ををはるためには

君のやうに聡明に 清純に

純潔に生きなければならなかった

さうして君のやうに また

早く死ななければ !

(三好達治『暮春嘆息』)

同人誌「四季」の仲間、三好達治がその夭折を嘆いた詩人こそ、日本橋生れの立原道造(1914-1939)でした。今年は彼の生誕100年、没後75年という節目の年にあたります。

立原道造は大正三年(1914)七月、日本橋区橘町三丁目一番地(現、中央区東日本橋3-9-2辺り)に生れました。母方の祖には名高い儒学者立原翠軒、その子で画家の立原杏所がいます。生家の家業は荷造用の木箱の製造で、日本橋の問屋街の中心でかなり手広く営まれていました。下町文化の中で成長した彼は、浜町の養徳幼稚園、久松小学校へと進み、久松小では開校以来の俊童といわれ、六年間首席を通しました。その後、芥川龍之介・堀辰雄と同じく三中・一高・帝大と進みますが、大学では文学部ではなく建築を学び、こちらでも才能を発揮、最優秀の学生に与えられる「辰野(金吾)賞」を三度も受賞しています。卒業後は数寄屋橋畔にあった著名な建築家石本喜久治の建築事務所に入社、いくつかの建物を設計しました。

立原道造は大正三年(1914)七月、日本橋区橘町三丁目一番地(現、中央区東日本橋3-9-2辺り)に生れました。母方の祖には名高い儒学者立原翠軒、その子で画家の立原杏所がいます。生家の家業は荷造用の木箱の製造で、日本橋の問屋街の中心でかなり手広く営まれていました。下町文化の中で成長した彼は、浜町の養徳幼稚園、久松小学校へと進み、久松小では開校以来の俊童といわれ、六年間首席を通しました。その後、芥川龍之介・堀辰雄と同じく三中・一高・帝大と進みますが、大学では文学部ではなく建築を学び、こちらでも才能を発揮、最優秀の学生に与えられる「辰野(金吾)賞」を三度も受賞しています。卒業後は数寄屋橋畔にあった著名な建築家石本喜久治の建築事務所に入社、いくつかの建物を設計しました。

詩作の方面では、中学時代に北原白秋の世田谷若林の自宅を訪問するなど、早くから興味を 持って詩作を続け、大学入学後は創刊された月刊「四季」の同人として活動が本格化します。石本建築事務所入社の年(昭和十二年)には詩集「萱草に寄す」「暁と夕の詩」を立て続けに刊行、昭和十四年三月、結核の病状急変で短い生涯を終える前月には「中原中也賞」の第一回受賞者に選ばれました。彼の詩は十四行のソネット形式で、繊細・純粋で音楽的な抒情詩と評されます。三好達治は「我々の国語を以て語りうる、歌いうる限りの微妙に軽快な音楽」と言っています。ソネットという設計図面と日本語という建築素材で建てられたすぐれた抒情詩という感があります。彼の詩はよく音楽的といわれますが、「建築は凍れる音楽」という言葉があるようですから、むべなるかなですね。日本の抒情詩によくある感傷・詠嘆的なものや私小説的なものは極力排した抽象画のような、理科系頭脳による抒情詩に思えます。

持って詩作を続け、大学入学後は創刊された月刊「四季」の同人として活動が本格化します。石本建築事務所入社の年(昭和十二年)には詩集「萱草に寄す」「暁と夕の詩」を立て続けに刊行、昭和十四年三月、結核の病状急変で短い生涯を終える前月には「中原中也賞」の第一回受賞者に選ばれました。彼の詩は十四行のソネット形式で、繊細・純粋で音楽的な抒情詩と評されます。三好達治は「我々の国語を以て語りうる、歌いうる限りの微妙に軽快な音楽」と言っています。ソネットという設計図面と日本語という建築素材で建てられたすぐれた抒情詩という感があります。彼の詩はよく音楽的といわれますが、「建築は凍れる音楽」という言葉があるようですから、むべなるかなですね。日本の抒情詩によくある感傷・詠嘆的なものや私小説的なものは極力排した抽象画のような、理科系頭脳による抒情詩に思えます。

彼の設計した建築物はすべて失われてしまいました。ただ、彼が職場で知り合った水戸部アサイとの新婚生活を夢見て、死の直前まで準備を進めていた浦和の別所沼畔の別荘「風信子荘(ヒヤシンスハウス)」が、遺された構想スケッチをもとに有志の方々の尽力で2004年に建てられました。(彼の考えていた場所は沼の反対側だったそうですが。) 今年でちょうど10年になります。

生誕100年の今年、堀辰雄との縁でしばしば訪れ、しばしば彼の詩の舞台ともなった信州の軽井沢や別所沼では記念のイベントが行われました。生地であり、短い生涯のほとんどを過ごした中央区では特段のイベントはなかったようです。彼は本来の江戸っ子的な部分を外に出さなかったり、地元を作品の舞台にすることもなかったのでなじみが薄いのでしょうか。ちょっとさびしい気もします。ということで、小春日和の一日、立原道造を偲んで、(信州まではちと苦しいので) 生家辺り・久松小・谷中の多宝院の墓・別所沼ヒヤシンスハウスなどを歩いてきました。

生誕100年の今年、堀辰雄との縁でしばしば訪れ、しばしば彼の詩の舞台ともなった信州の軽井沢や別所沼では記念のイベントが行われました。生地であり、短い生涯のほとんどを過ごした中央区では特段のイベントはなかったようです。彼は本来の江戸っ子的な部分を外に出さなかったり、地元を作品の舞台にすることもなかったのでなじみが薄いのでしょうか。ちょっとさびしい気もします。ということで、小春日和の一日、立原道造を偲んで、(信州まではちと苦しいので) 生家辺り・久松小・谷中の多宝院の墓・別所沼ヒヤシンスハウスなどを歩いてきました。

【写真上から】

● 現在の旧橘町生家辺り

震災後に新築された家の屋根裏部屋で多くの詩と建築設計図が生れました

● 久松小、正門左側の「立原道造ここに学ぶ」碑

● 谷中多宝院の立原家の墓

● さいたま市南区別所沼公園内の風信子荘(ヒヤシンスハウス)

[橘]

2014年11月21日 14:00

今

今 年も1日限りの「大江戸問屋祭り」が12月7日(日)9時~16時に開かれます

年も1日限りの「大江戸問屋祭り」が12月7日(日)9時~16時に開かれます

昨年もご紹介しましたが、このセールは日本橋横山町・馬喰町問屋街にある問屋さんが

昨年もご紹介しましたが、このセールは日本橋横山町・馬喰町問屋街にある問屋さんが

お店を開放してのセールなので、卸売商品を問屋さん価格で販売しているので

安心して購入できますね

新道通りが中心ですが、新道通り以外にもこの日に限りお店を開放して問屋価格で販売している問屋さんも沢山あるので、いろいろと見て回るだけでも楽しいです ただ、新道通りは人出が凄いので時間に依っては歩くのもちょっと大変です。

ただ、新道通りは人出が凄いので時間に依っては歩くのもちょっと大変です。

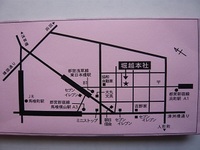

最寄駅は、浅草橋、馬喰町、馬喰横山、東日本橋、小伝馬町です。

URL:http://tonyamatsuri.com/

又、大江戸問屋祭りとは、場所が少し離れますが、ネクタイ・マフラーの製造・卸しの「堀越ネクタイ」が

ファミリーセールを下記期間やっています。残念ながら、「大江戸問屋祭り」の日は日曜日なので

一緒に見て回ることは出来ませんが。

11月26日(水)~12月12日(金)

11月26日(水)~12月12日(金)

月~金:9時~18時

土 :9時~16時

日 :休み

堀越ネクタイ(株)

東京都中央区東日本橋1-4-2

03-3863-1601

メンズが中心ですが、クリスマスプレゼントに如何ですか

[下町トム]

2014年11月20日 09:00

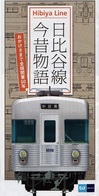

中央区は交通網が発達した便利な地域です。公共交通も、JR、地下鉄、都バス、コミュニティバスなどが縦横に走っています。なじみが深いのは銀座や日本橋を通っている「銀座線」かもしれませんが、もうひとつ地下鉄路線で忘れてならないのは「日比谷線」です。区内に銀座線を上回る7つの駅を配し、区民だけではなく多くの利用客にとって重要な路線です。

中央区は交通網が発達した便利な地域です。公共交通も、JR、地下鉄、都バス、コミュニティバスなどが縦横に走っています。なじみが深いのは銀座や日本橋を通っている「銀座線」かもしれませんが、もうひとつ地下鉄路線で忘れてならないのは「日比谷線」です。区内に銀座線を上回る7つの駅を配し、区民だけではなく多くの利用客にとって重要な路線です。

日比谷線は、都内交通の至便性を高めるために早い段階で計画され、当初から私鉄との相互直通を前提に建設されました。1961(昭和36)年に部分開業した後、前回の東京オリンピックに間に合わせるため工事を急いで進め、1964(昭和39)年に全線開業にこぎつけました。そして今年はその50周年の節目を迎えたのです。まさしく、戦後の日本や東京の発展の歴史とともに生まれ、育ってきた鉄道路線といえるでしょう。沿線の中でも、最も存在感があるのは中央区の駅群ではないでしょうか。小さな区域をこまめに走って、域内流動の足としても重宝されています。

日比谷線では長い間、3000系というユーモアあふれるフェースをした銀色の車両が親しまれました。東京メトロで配布した記念パンフレットの表紙も飾っています。何しろ、当時の営団地下鉄では初めて採用された"セミステンレス車両"だったのです。また安全向上のために初めてATC(自動列車制御装置)も搭載されました。そのデザインも含めて画期的な名車だったと思います。

その後、現在では03系という銀色の帯をまとった車両が走っています。他にも相互乗り入れしている東武鉄道からの車両もやってきます。昨年までは東急線とも相互乗り入れをしていたので、東急車両もときどき見られたのですが、それはなくなってしまって少々さびしい気もします。東京メトロと東武は、このたび、2016年度から新型車両を投入する計画を発表しました。現在の18m8両編成から、20m7両編成に2019年度までに統一し、あわせてホームドアも整備するそうです。進化する日比谷線にますます関心が高まります。

その後、現在では03系という銀色の帯をまとった車両が走っています。他にも相互乗り入れしている東武鉄道からの車両もやってきます。昨年までは東急線とも相互乗り入れをしていたので、東急車両もときどき見られたのですが、それはなくなってしまって少々さびしい気もします。東京メトロと東武は、このたび、2016年度から新型車両を投入する計画を発表しました。現在の18m8両編成から、20m7両編成に2019年度までに統一し、あわせてホームドアも整備するそうです。進化する日比谷線にますます関心が高まります。

日比谷線は、当時道路を地上から掘削して鉄路を建設する工法が採用されたのであまり深いところを走っていません。そのせいもあって道路の下を基本的に走るためにあちらこちらで急カーブがあります。地上の通気口からそのカーブを通過する際の軋む音が漏れ聞こえることもあります。何だか親しみのある電車なんです。中央区内の仕事、買い物、散策の際に、是非日比谷線を愛用してください。いろんな町を訪れることができますよ。

[サム]

2014年11月11日 09:00

11月8日、中央区秋の文化財めぐり「中央区の文化財を知る 地域のお宝を見に行こう!」<橋梁・土木遺産編>が開催されました。

9:30~10:30は座学。タイムドーム明石にて、本日の講師伊藤孝氏による、橋梁・土木遺産(見学先含む)に関する講義。

橋の各部名称を始め、橋の形式(桁橋・吊橋・アーチ橋・トラス橋・斜張橋・ラーメン橋)、道路面の位置による橋のタイプ分け(上路橋・中路橋・下路橋)等々について学習。

11:00、月島係留場より、東京湾クルージングのオープンエアリバークルーザー「エスエスNANO1」に乗船し、船上からの橋梁巡りスタート。

11:00、月島係留場より、東京湾クルージングのオープンエアリバークルーザー「エスエスNANO1」に乗船し、船上からの橋梁巡りスタート。

コースは(月島川)~(朝潮運河)トリトンブリッジ/黎明橋~黎明大橋~朝潮水門~朝潮小橋~(隅田川)築地大橋~勝鬨橋~佃大橋~(亀島川)亀島川水門~南高橋~高橋~亀島橋~新亀島橋~霊岸橋~日本橋水門~(日本橋川)茅場橋~鎧橋~江戸橋~日本橋~西河岸橋~一石橋~常盤橋~常磐橋~新常盤橋~鎌倉橋~神田橋~錦橋~一ツ橋~雉子橋~宝田橋~俎橋~南堀留橋~堀留橋~新川橋~あいあい橋~新三崎橋/三崎橋~(神田川)後楽橋~水道橋~お茶ノ水橋~聖橋~神田川橋梁~昌平橋~万世橋~神田ふれあい橋~和泉橋~美倉橋~左衛門橋~浅草橋~柳橋~(隅田川)両国橋~首都高6・7号線~新大橋~清洲橋~隅田川大橋~永代橋~(隅田川派川/晴海運河)相生橋~(朝潮運河)佃水門~朝潮大橋~朝潮橋~晴月橋~(月島川)月島係留場(13:00)。

一旦昼食解散後、隅田川テラスにて、勝鬨橋のレクチャー。

講師の伊東孝氏は「勝鬨橋をあげる会」代表だけに、当該運動への熱き思いがひしひしと伝わってきます。

次いでかちどき橋資料館見学後、15:30、現地解散。

生憎、船上見学時、雨に降られましたが、新たな知見もいろいろと得ることができました。

関係者の皆さん、ありがとうございました。

築地大橋(鋼アーチ橋) 勝鬨橋(シカゴ型双葉跳開橋) 佃大橋(鋼床版箱桁橋)

新亀島橋(方杖ラーメン橋) 清洲橋(鋼自定式チェーン吊橋)相生橋(鋼プラットトラス橋)