![]() 泰明小学校の卒業生です

泰明小学校の卒業生です

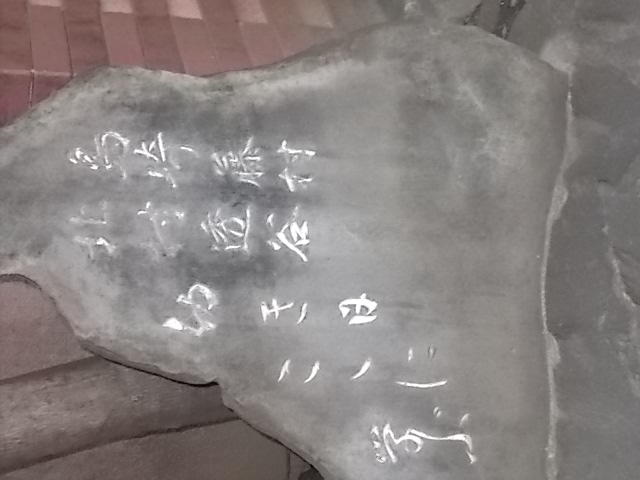

近代ロマン主義文学の北村 透谷は明治15年に卒業しました。写真の石碑は校門の前に置かれています。(公道から見えます)

透谷のペンネームは、

数寄屋橋の数を「透」に変えてを音読みで「とう」と読み、屋を「谷」に変えて

音よみにで「こく」としたとの話がありますが![]()

どうおもわれますか ?

本当の様な話ですが

泰明小学校のすぐそばに数寄屋橋があります。が・・

銀座でお買い物ついでにご覧になっては...

執筆者一覧最近のブログ記事 |

だから「大根役者」って云うのか?

ここは、中央区京橋3-4です。 二つの石碑は同じ場所にあります。 歌舞伎発祥の地として昭和32年に建立されました。

中村座が、中橋南地に太鼓櫓を許されたのは1624年です。以来、明治26年まで270年続きました。当時は人形操り座、浄瑠璃座などの小屋があり大変賑やかな場所でした。その後江戸城に近い理由で興業物は撤廃され、日本橋堀留町に移りました。

青物市場跡の石碑は、昭和34年に市場開設280年を回顧して建立されました。

市場は、水運の良い京橋川北詰にありました。大根の名称は大根の入荷が多かった為につけられましたく。「歌舞伎発祥の地」とは、全関係ありません。

その後、昭和10年に築地中央卸売市場と合併する事になり、に移転しました。 銀座でお買い物ついでに、ご覧ください。 赤穂義士 間新六供養塔が本願寺に?

主君 浅野内匠頭の仇討ちに父、兄(吉良上野介に一番槍を付けたと云われています)と共に加わりました。

遺骸は姉婿 中堂又助の手によって、自分の菩提寺 築地本願寺に埋葬されました。

今も「新六の赤槍」が寺宝として残っているそうです。(見学不可) 築地市場のすぐそばです。買い物帰りにお立ち寄りください。 この人、誰だっけー?

八重洲通り中央分離帯と中央通りの交差点に日蘭修好380年を記念して設置されました。

「八重洲」の名称は彼の屋敷があったことにちなんだものです。

半纏の代紋はどこかで見たかな?

坂本公園の片隅に「兜町・茅場町まちかど展示館」があります。そこに神輿、山車や消防関係の資料と共に展示されています。 鹿皮製の半纏でマークは「日」、漢字で「本」合わせて日本と読めます。大正時代に日銀から贈られたそうです。とても斬新なお洒落デザインです。

ご覧いただくと。。。。 金運ますます 名水 白木屋の井戸

江戸初期に埋め立てられた日本橋地区

元々は海です。武士も町人も良水の不足に苦しんでいました。

|

メニューアーカイブリンク集 |