源義家と徳川家康

中央区に絡めて

~ 鎧の渡し跡・兜神社・日本橋 ~

リモートで、愛する中央区をナビゲートします、rosemary sea です。

2月19日(日)NHK大河ドラマ『どうする家康』第7回の放送で、松平元康は松平家康と改名しましたね。

ロズマリが中央区観光検定を初めて受けましたのは2016年の第8回でしたが、その1回前の第7回観光検定のテーマは『家康と中央区』でした。

中央区観光検定には毎回テーマが存在し、そのテーマに沿って100問中冒頭10問が出題されます。

第7回は、

第1問 家康が呼び寄せた漁師の築いた島は?

第2問 家康の外交顧問、三浦按針の出身国は?

第3問 家康に伴い江戸に下り、白魚献上の御用を務めた人物は?

第4問 家康の外交顧問兼通訳、ヤン・ヨーステンにちなんだ地名は?

第5問 江戸城天守閣が失われた、その出来事は?

第6問 後陽成天皇が家康を、右大臣と何に任命した?

第7問 家康が踏襲して直接支配を続けた能楽の四座一流、一流は?

第8問 家康が入府する以前、江戸城を築いた武将は?

第9問 家康が着手した都市改造、埋められた入江は?

第10問 家康の命により建造されたといわれる日本橋、ここを起点とした五街道に属さないのは?

もちろん全て4択です。

中央区の歴史は、皆様ご存じのように「浅い」と申し上げた方が良いでしょう。

ほとんど家康さんから始まった、と申し上げても過言ではないでしょう、歴史の密度は相当濃いと思いますが。

・・・ここでロズマリが申し上げたいのは「弱点を指摘する」ことではありません。

2016年に中央エフエム「大好き!中央区」で述べましたのですが、歴史が浅い=学びやすい、ことです。

伝説めいたことがほとんど無く、史実を学ぶことの喜びを感じます、と述べました。

・・・お話を少し戻します。

中央区観光検定、第15回は2月18日(土)に行われました。

ロズマリ、まずまずの成績を残せました。

テーマは「中央区の建造物」でしたが、そのテーマ問題の中にも1問、「家康」さんは登場しました。

そして他にも、徳川家康の大規模な都市改造など、設問中に「家康」さんは出てきております。

・・・さて、そろそろ本題に入りましょう。

徳川家康さんは幼名を「竹千代」と言いましたね、有名です。

元服して「松平元康」、その後「松平(次郎三郎)家康」、そして「徳川家康」へ。

忖度(そんたく)や思惑を含んだ改名・改姓ですね。

元康→家康は今川家との決別、桶狭間の戦いで討たれた今川義元の「元」の字を捨てる行為です。

「家」にしたのは諸説あります。

「書経(しょきょう:古代中国の歴史書※)」の中の「家用平康」から選んだ、ともいわれています。

近習の阿部正勝が「家を用って平らかに康し」、家康さんと家臣の良き関係性を重んじる名として提案した、とされています。

しかし別の一説、源氏の祖といわれる源義家の「家」から、という説の方が、しっくりくるかもしれません。

※ 書経は儒教における基礎経典です。

「四書五経」の五経に入ります。

2月19日の「どうする家康」では、この元康→家康の件、冒頭で触れていました。

元康さんが半紙のような紙にいろいろ候補の名を書き、思案。

そこへ正室の瀬名が入ってきて「泰康(やすやす)」の紙を手に取り、短絡的に「これが良い」と。

「やすやすと事が運ぶから」と。

元康さんは困り顔。

改名については信長様が、「元の字は今川義元につながり、縁起が悪い」と言っている、と。

元康さん、自分で考え、「家」の字にします。

「この三河はひとつの家」と。「変か?」と。

家臣も「八幡太郎義家様につながる」と賛成、「信長様も感服された」と。

(ここで「諸説」を入れてくるか、時代考証、大変ですね。【ロズマリ】)

「家康」への改名、決定です。

松平→徳川の後もそうですが、一向一揆を鎮めて三河国全土を平定し、独立大名として歩み始めた家康さんは、朝廷に三河守(みかわのかみ)の任官を願い出ます。

この時代、よくあるケースですがここで天皇家とつながる貴族の血筋、というのが必要になります。

真偽の程は別として、実は、と、ここで先祖のことを明らかにすることが多いのです。

家康さんは清和源氏のつながりを唱え、源氏なら従五位下でも妥当と思慮し、それを証明しようとしましたが・・・。

氏長者である足利将軍不在のため源氏長者のお墨付きを得られず、朝廷からは申請の却下をされてしまいます。

ここでロズマリは考えます。

源氏の祖、源義家の「家」を、こういう申請を見越して「元」の字を捨てる際に「家」の字を選んだのではないか、と。

源義家は頼朝・義経の高祖父、つまり祖父の祖父にあたります。

血筋ブランドの最高峰ですね。

申請を却下された家康さんは、源氏のほかにつながりを求めます。

人づてに、藤原氏嫡流の五摂家筆頭・関白 近衛前久(このえ さきひさ)に頼ります。

源氏がダメなら藤原氏、ということです。

近衛さん、古文書をうまくつなぎ合わせて、松平の祖 世良田義季(せらだ よしすえ)が「得川」を名乗っていたこと、そして義季が得川姓だけでなく源氏・新田氏につながる「藤原」姓を名乗ったことがある、と関連付けました。

これをもとに家康さん、系図まで作成して再申請、結果、従五位下・三河守に任ぜられました。

後々、家康さんは話を変えて、やはり源氏が祖、と言い出したようですが。

鎧(よろい)の渡し跡

・・・ここでやっと源義家さんと中央区のつながりについて、です。

鎧橋のたもとに「鎧の渡し跡」の説明板があります。

鎧の渡しは、日本橋川に通されていた小網町と茅場町との間の船渡しです。

古くは延宝7年(1679年)の絵図にその名が見られ、その後の絵図や地誌類にも多く記されています。

伝説によると、かつてこの付近には大河があり、平安時代の永承年間(「1046~1053年)に源義家が欧州平定の途中、ここで暴風・逆浪にあい、その船が沈まんとしたため、鎧一領を海中に投じて龍神に祈りを奉(ささ)げたところ、無事に渡ることができたため、以来ここを「鎧が淵」と呼んだと言われています。

また、平将門が兜と鎧を納めたところとも伝えられています。

この渡しは、明治5年(1872年)に鎧橋が架けられたことによりなくなりますが、江戸時代に通されていた渡しの風景は『江戸名所図会』などに描かれており、また俳句や狂歌等にも詠まれています。

縁日に 買うてぞ帰る おもだかも

逆さにうつる 鎧のわたし

和朝亭 国盛

・・・先に申し上げましたことを誤解なきよう補足させていただきます。

ロズマリは史実だけが好みではございません。

「伝説」にもそこそこ興味があります。

(鎧橋です。)

鎧の渡し跡

~ 源義家が鎧を投じた伝説が残る ~

古くは延宝7年(1679年)の絵図にもその名が記されている渡し場で、明治5年(1872年)に鎧橋が架けられるまで存続した。

江戸名所図会によると平安時代、源義家が奥州攻めに向かう途中、ここで暴風雨にあったが、鎧一領を海中に投じて龍神に祈ったところ、無事に渡ることができたという伝説が残る。

ー 「歩いてわかる中央区ものしり百科」 より ー

第何回の中央区観光検定か記憶しておりませんが、「鎧一領を海中に投じて竜神に祈った」を正解とする設問がありました。

ちなみに「鎧橋」自体につきましては中央区観光検定第2回で、以下のように設問がありました。

「明治21年(1888年)に鉄骨製の橋に架け替えられた鎧橋には、大正から昭和にかけての一時期、ひと目でわかる大きな特徴がありました。

その特徴とは何でしょう。」

4択の正解は「橋の上を市電が走った」です。

兜(かぶと)神社

実は源義家にはもうひとつ中央区との関わりがあります。

日本橋兜町1ー12、鎧橋から約150m程、日本橋・江戸橋方面へ向かったところに、ひっそりと佇んでいます。

兜神社につきましては、以前記事にしています。

⇒ https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=1364

兜岩(かぶといわ)

社の前左に「兜岩」があります。

手前の石には「兜石」と書いてあります。

境内右脇の由来記には、「裏付けとなるものはありませんが・・・」とことわった上で、以下の3諸説が説明されています。

1. 源義家が奥州より凱旋の際、東夷鎮定のため、兜を楓川(もみじがわ:現在は埋められて存在しません)のほとりに埋め、一塊の塚として、これを「兜塚」と言った。

2. 前九年の役の頃、源義家が東征のみぎり岩に兜をかけて戦勝を祈願した。

※ 前九年の役は1051年(永承6年)から1062年(康平5年)と云われています。

※ 境内の説明板では、こちらの説を紹介しています。

3. 940年(天慶3年)俵藤太秀郷(藤原秀郷)が、平親王(平将門)の首を打って兜を添えてこの地まで持ってきたが、兜をここで埋めて塚とした。

日本橋

日本橋

~架橋100年を超えた石造2連のアーチ橋 ~

慶長8年(1603年)徳川家康によって架けられたとされる。

翌年には五街道(東海道・中山道・日光道中・奥州道中・甲州道中)の起点となり、日本の中心、江戸繁栄の象徴となった。

明治に入ってからは、この橋の中央が国道の起点と定められ、明治44年(1911年)に「東京市道路元標」が建てられた。

その後、都電の廃止に伴い、この元標は日本橋室町寄りにある橋詰広場に移設された。

現在、橋の中央には「日本国道路元標」のプレートが埋め込まれており、「元標の広場」でそのレプリカを見ることができる(※1)。

また、江戸時代に高札場(こうさつば※2)のあった南詰西側の「花の広場」には、昭和11年(1930年)に日本橋区が設置した「日本橋由来記」の碑がある。

現在の橋は石造2連のアーチ橋で、明治44年に完成した。

装飾を担当したのは建築家の妻木頼黄(つまき よりなか)で、装飾部分には妻木がデザインした麒麟と獅子のブロンズ彫刻が施されており、明治期を代表する野外彫刻として高く評価されている。

橋の中央の橋灯(きょうとう)にある麒麟像は守護を表している。

平成11年(1999年)、国の重要文化財に指定。

平成23年(2011年)には、日本橋架橋100周年を記念するイベントが日本橋地域で開催された。

ー 「歩いてわかる中央区ものしり百科」 より ー

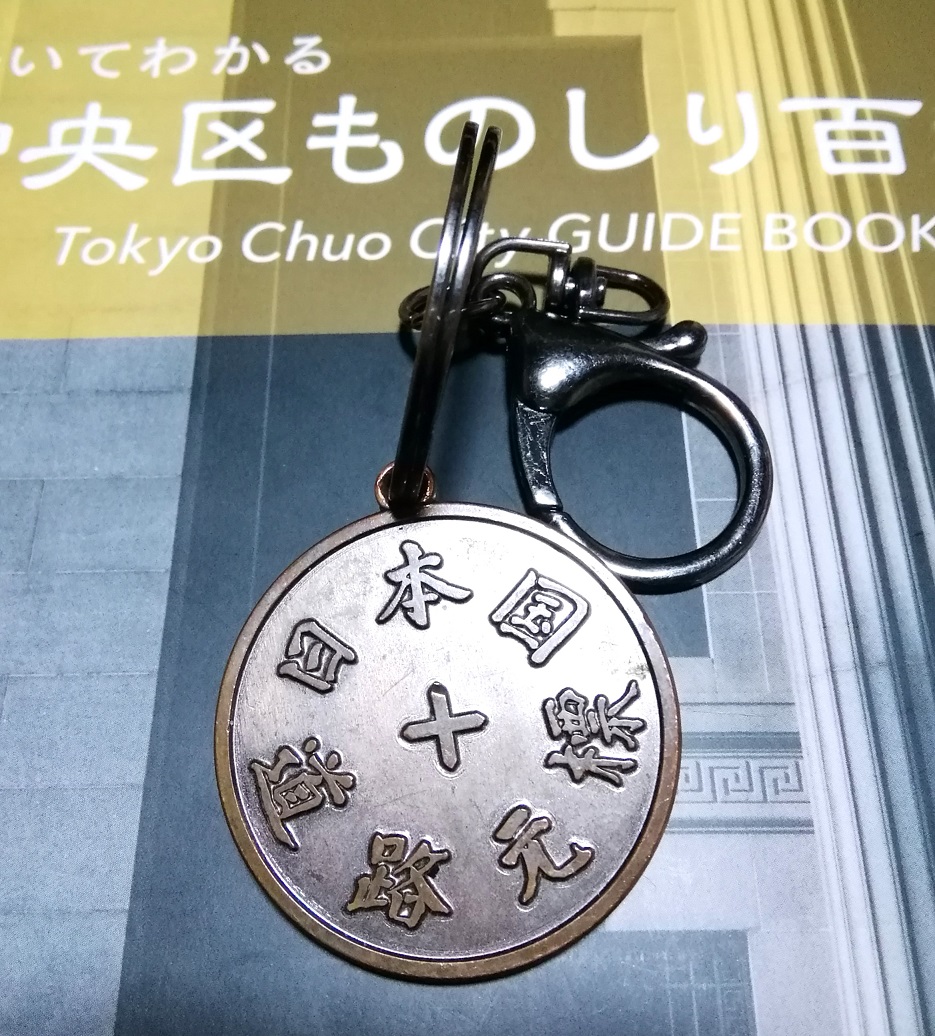

※1 元標のレプリカは、次の画像、以前中央区観光協会経由で買い求めたキーホルダーもそのひとつです。

(現在は販売されておりません。)

※2 高札場・・・幕府が定めた法度(はっと)や掟書(おきてがき)を書いた板札を設置した場所。

なお、今回の第15回中央区観光検定で、「高札場」を正解とする設問がありました。

日本橋の橋周辺に関する設問は、ほぼ毎回、と言って良い程、出題されています。

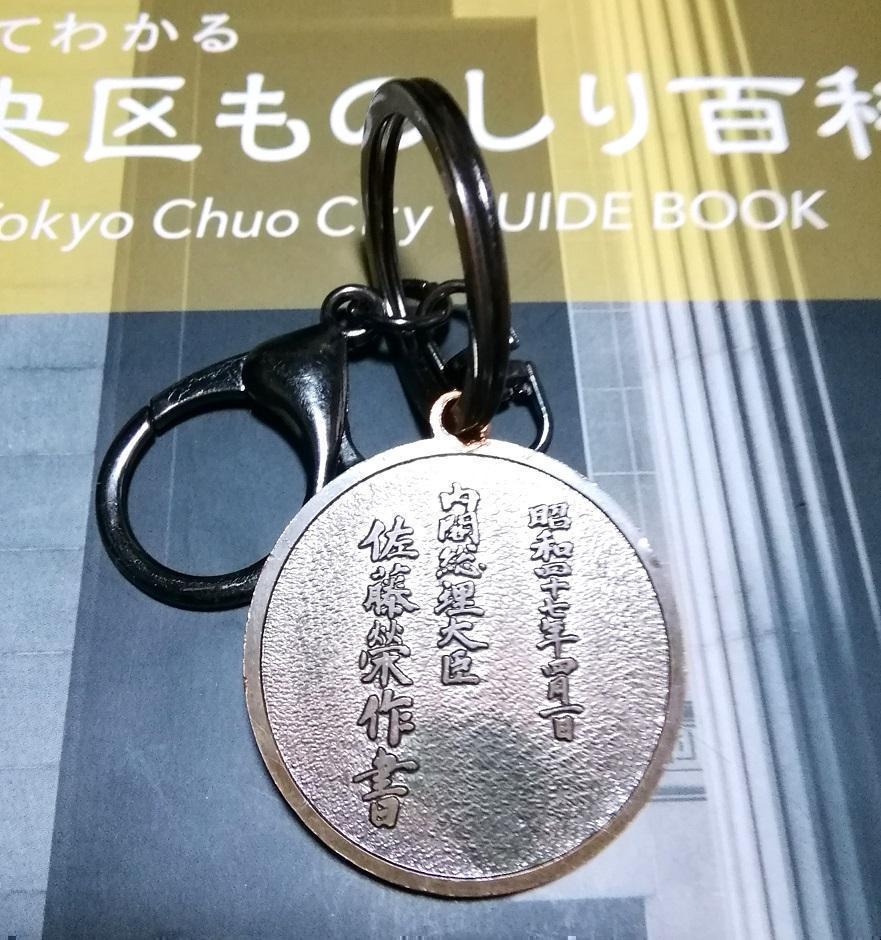

そのレプリカキーホルダーの裏面が、次の画像です。

「昭和47年4月1日 内閣総理大臣 佐藤榮作 書」となっております。

『日本国道路元標』、すばらしい書です。

ちなみに冒頭画像と5枚目の画像にあります首都高速側面の横書き「日本橋」、日本橋親柱(おやばしら)橋名板の縦書き「日本橋」の文字は、どちらも徳川15代将軍 徳川慶喜さんの書です。

こちらもすばらしい書です。

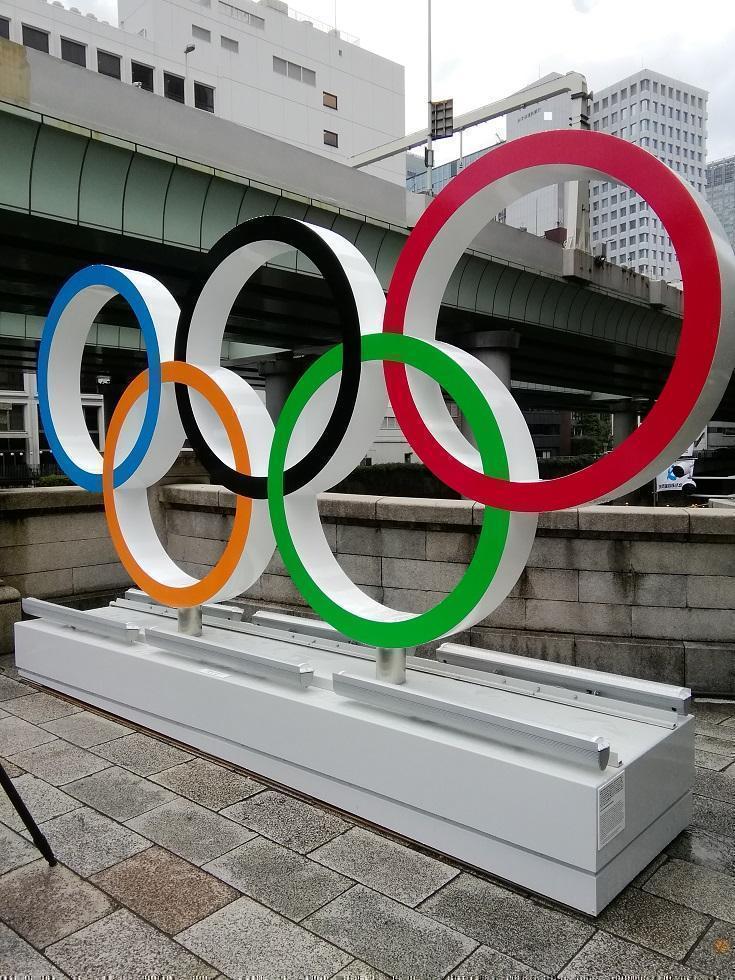

2019年7月には、この日本橋のたもとにオリンピックモニュメントが展示されておりました。

鎧の渡し跡・兜神社・日本橋

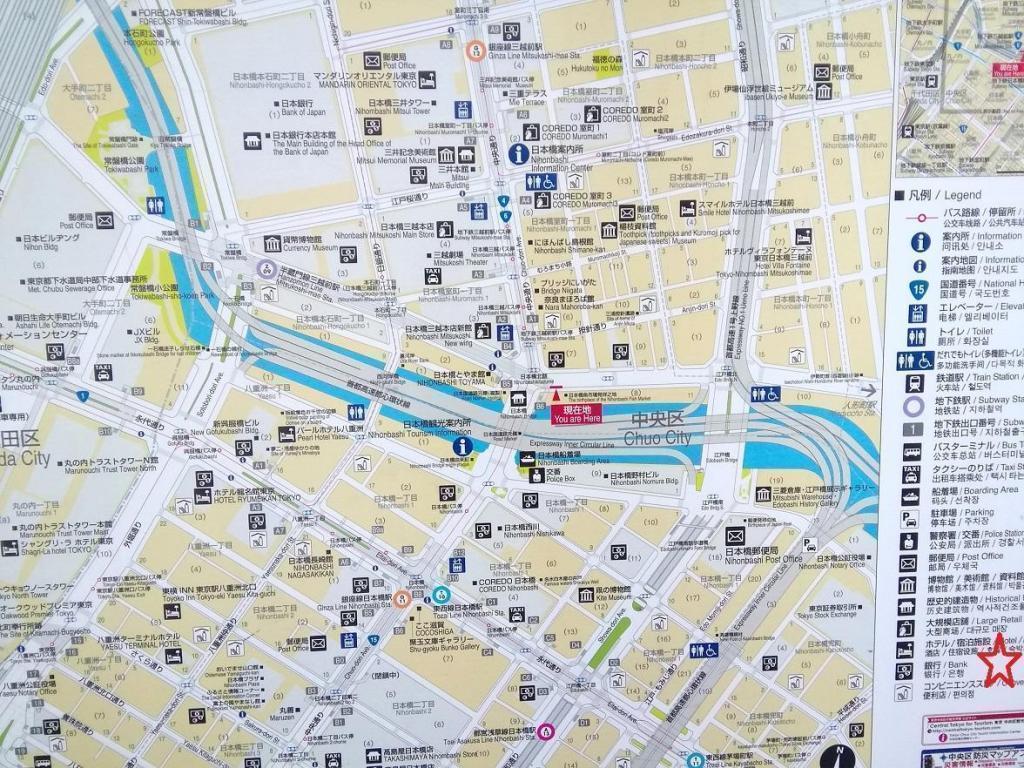

鎧の渡し跡の説明板のある鎧橋は上の画像の右下、赤い星の辺りです。

日本橋兜町1丁目先

兜神社は画像の右下、「現在地」と赤い星の間やや星寄り、「日本橋公証役場」と書かれている上の(1)のところです。

日本橋兜町1-12

日本橋は画像中央「現在地」の左隣りにあります。

日本橋1丁目~日本橋室町1丁目

鎧橋、日本橋、ともに日本橋川に架かる橋です。

オフィシャル

オフィシャル