せき(咳)のまじない 改訂版

2018年11月29日発行の「マダムはるみさん」執筆のブログ「咳止めの擬宝珠 京橋の親柱」の番外編(私が勝手に命名)を本年初頭にブログアップする予定でしたが、温めている間に新しい情報を入手したので大幅に書き直しました。

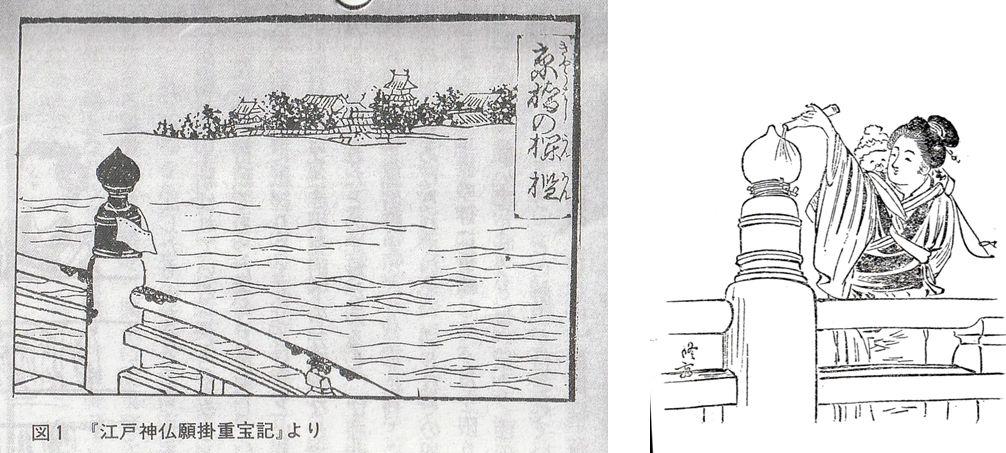

江戸市中に関する庶民の願掛け祈願のガイドブックとして有名な萬寿亭正二著になる『江戸神仏願掛重宝記(1814年刊』には、著名な寺社での信心のやり方よりはむしろ巷間に広く行われている土俗的な祈願の方法が紹介されています。

日本橋には10の擬宝珠があったようで、男柱の分3個、中柱の分1個には万治元年の年号があり、他には正徳2年(1712年)の男柱の分1個、元禄12年(1699年)の中柱の分1個、さらに年号のない袖柱の分4個ということが『享保撰要集』にのっています(中央区 区史)日本橋黒江屋に残っている擬宝珠は万治元年のものです。これには鋳物師川口某の名があったようですが、『享保撰要集』には「鋳物御大工、椎名兵庫頭」の名しか見えず万治はありません。万治は4年4月25日に改元して寛文となっているので、そのためかもしれません。

古川柳によると京橋の擬宝珠には”せき(咳)のおまじない”に縛られたという話があります。

「京橋の擬宝珠、罪なくしばられる」

「京橋の欄干北側の真ん中なる擬宝珠に荒縄を持って括り頭痛の願掛けをするに治すること神のごとし。平癒の時青竹の筒に茶を入れてこれをそそぎかけまた擬宝珠にかけおくなり」と記されています。日本橋においても「京橋の擬宝珠におなじ。すべての橋の擬宝珠に願掛けすること東都のみにあらず。四谷の鮫が橋、麻布の笄(こうがい)橋などいずれも頭痛または小児百日咳の願掛けなり」と述べられています。

『川柳江戸砂子』の筆者は、説明に桧園という人の狂歌をあげています。「京橋の擬宝珠にかける ひだり縄 結んでとける、せきのまじない」

咳が出て止まらないときに京橋に”ひだり縄”を結ぶと止まるという民俗のようです。左縄は神様にお願いするという観点から、採用されたのでしょう。左縄といっても全て反時計回りに撚るのではなく、普通に撚った縄を最後まとめて撚る時に左縄でよじれば良いようです。

「左が上位、右が下位という考え方は、現在のさまざまなところに見られており、神社の手水も左から清め、神楽も左から踏み出します。なんぱ歩きの際も左から踏み出します。盆踊りは精霊を迎えるため左回りに踊り、死者の着物は左前に着せるなども左右を意識した例でしょう。」

注:鮫が橋(四ツ谷): 海岸線が高く、橋下まで海水が進入し、鮫が見られることがあったからだとされた説や、目の白い馬を鮫馬(さめうま)と称することから、馬と結び付けられるようになったようです。『江戸砂子』では「牛込行願寺の僧が鮫馬で曼供塚に通っていたが、この橋より転落死してさめ馬ヶ橋と称したとするという説もあります。『再校江戸砂子』では、普段は小流だが、谷の地形のため雨天時にのみ増水し橋が必要となるため雨(さめ)ヶ橋と称する説もあります。

笄(こうがい)橋: ◆小橋ながら古い由緒を持つ橋で、「江戸名所図会」にも紹介されています。

◆橋のあった水路は笄川と呼ばれ(龍川とよばれた時代もあり)、明治初期には麻布笄川町という町もありました。麻布では古川が有名ですが、暗渠になる前には笄(こうがい)川(現在は暗渠)が有名でした。天現寺橋付近で古川(渋谷川)に合流する笄川は、青山 3 丁目の梅窓院付近と根津美術館に水源を持っています。

乳のまじない

擬宝珠の頭に夫人が竹筒の茶を注ぐ姿が描かれています。坪川辰雄という人が1901年に著した「俗間迷信録」の挿絵のような習俗が維新後もすたれることなく行われていたことが判ります。「現今にても猶おこなうものありて、万世橋の如きは紙線を幾条となく縛せり」とあり、この頃には荒縄でなく紙縒り(こより)を用いて擬宝珠をくくっていました。その紙縒りには何らかの願文や祈願者名が記されていました。坪川氏は万世橋の紙縒りを試みに10数本程度中を見た所、「五歳男子」「三歳まつ」「五十六歳竹松」などというものもあったそうです。」

さらに一方の端に「18歳サト」もう一方に「長二郎」としるしたものもあったそうで、両端が固く結ばれている所から、縁結び祈願であったと推測されます。

「江戸市中の擬宝珠ある橋至りて、図の如く水をかける時は乳必ず出る」そうです。乳のまじないについては擬宝珠の形状を乳房と同じであると感じたためでしょう。

【参考文献】

1) 俗間迷信録: 坪川辰雄

2) 江戸神仏願掛重宝記: 萬壽亭正二(1814年)

3) 風俗画報: 明治期に刊行

オフィシャル

オフィシャル